Krokodilopolis

Im Sattel mit einem jüdischen Simlicissimus

No. 01/2020

Als Maler und Zeichner, der mit der Wahrnehmung spielt, hat sich Pavel Feinstein einen Namen gemacht. Nun legt er mit Krokodilopolis ein erstes literarisches Werk vor, das lustvoll-ironisch zu seinen jüdischen Wurzeln führt. Hauptfigur ist Shimon ben S., ein vagabundierender Künstler, der auf seiner Eselin Deborah den Nahen Osten durchreitet und an magischen Orten Kurioses, Frivoles und Irrsinniges erlebt.

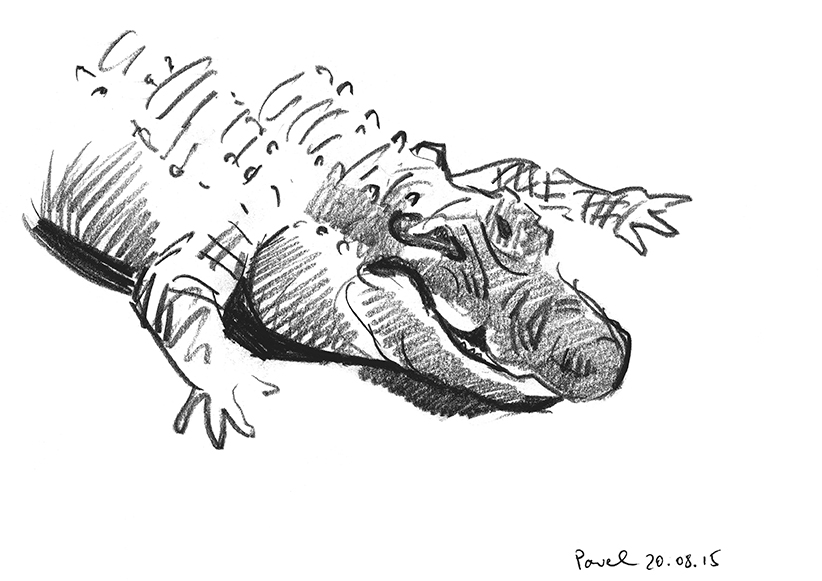

Pavel Feinstein, Krokodil, Bleistiftzeichnung © Pavel Feinstein

Unser Dorf in den Judäischen Bergen hieß Anus Mundi. Das war natürlich nicht sein ursprünglicher Name, der lautete nämlich so ähnlich wie Ziegenquelle. Laut der Legende verschlug es eines Tages einen römischen Prätor auf Inspektionsreise in unser Dorf. Nachdem er sich bei uns umgeschaut und Geschenke eingestrichen hatte, seufzte er tief und sagte, er sei hier wohl wirklich am Arsch der Welt. Anus Mundi hat er auf Lateinisch gesagt. Zunächst regte sich noch Widerstand seitens unserer Dörfler gegen den neuen Namen, schließlich waren sie im Besitz gewisser ästhetischer Gefühle, wenn sie bei uns auch nicht so stark ausgeprägt sind wie in der Stadt. Diese Geringschätzung war äußerst ärgerlich. Aber dann gewöhnte man sich daran – mit der Reichsleitung zu diskutieren, lohnte sich nicht. Diese Begebenheit hat sich lange vor meiner Zeit zugetragen, und ob sie so stimmt, wie erzählt wird, das kann ich nicht sagen.

Ich war schon kein Kind mehr, hatte meine pubertas bereits hinter mir, als unser Dorf wiederum Besuch bekam. Ein glattrasierter Mann mit rundlichem Bauch, der Selbstzufriedenheit und Prosperität ausstrahlte und in eine fast durchsichtige grüne Toga aus irgendeinem ausländischen, angeblich von Larven gewebten Stoff gewandet war. Und, man stelle sich vor, er war auch parfümiert! Mit persischem Rosenwasser. Selbst unsere Dorfziegen waren schockiert und hielten den Atem an, wenn er in der Nähe war. Gerüche aus einer sehr, sehr fernen Welt drangen in unseren Alltag. Mit einiger Mühe erkannte man in ihm schließlich Joseph, den Rotzlöffel von einem Sohn unseres Dorfschmieds Chaim. 15 Jahre zuvor war er verschwunden, den väterlichen Prügeleinheiten entflohen. Und nun kam er zurück, um zu zeigen, dass aus ihm etwas geworden war. Er habe fast die ganze Welt bereist, in Athen griechische Buchhaltung studiert, sei sogar in Byzanz gewesen und lebe nun als Kaufmann in Alexandria. Womit er Handel treibe, erzählte er uns nicht, streute lediglich nebulöse Andeutungen über seine Beziehungen nach ganz oben und über seine Freundschaften mit den bekanntesten Tragödiendichtern unserer Zeit ein, mit Letzteren war er angeblich sogar per Du. Die Stadt Alexandria lobte er über den grünen Klee. Er erzählte vom dortigen Nachtleben, von Mixgetränken auf Basis eines Papyrusdestillats und von Frauen, die ebenso schön wie barmherzig waren und so aufgeschlossen, dass selbst nubische Sklaven mit ihrer Zuneigung rechnen konnten. Allerdings machte er einen Fehler, als er eingestand, ein Epikuräer zu sein. Denn unsere Dörfler waren, obwohl nicht ganz ungebildet, dennoch sehr konservativ und fest in ihrem überlieferten Glauben an den Einen, der gewiss keinen Zweiten an seiner Seite brauchte. Damit war Joseph ben Chaim bei uns endgültig unten durch. Wetterfahne halt … Was hatte man schon von einem solchen Luftikus zu erwarten? Nichts. Ein Mensch ohne Rückgrat und Substanz. Der ganze Respekt, den er zunächst durch seine Erscheinung erworben hatte, schmolz dahin.

Der Einzige, der weiterhin an seinen Lippen hing, war ich. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als seine ganze Prachtentfaltung an mich zu verschwenden. Als er sich zur Erleichterung des ganzen Dorfes wieder auf den Weg machte, lud er mich ein, ihn in Alexandria zu besuchen und überhaupt … ich solle auch von hier fortgehen, um mein Talent nicht hier zu begraben. Talent … Er war der Erste, der meine allgemein belächelte Neigung, alles zu zeichnen, was mir vor Augen kam, als Talent bezeichnete. Damit hat er mir sehr imponiert. Denn alle unsere Dörfler hielten mich entweder für nicht ganz dicht, nicht wenige bezichtigten mich gar der Sünde (womit sie, wie ich jetzt gestehen muss, nicht ganz Unrecht hatten). Als ich einmal den Kaleb, den Veteran der Hasmonäischen Kriege mit Hilfe meines rechten Zeigefingers im Sand verewigt hatte, erwischte mich besagter Kaleb am linken Ohr und wischte mit meiner rechten Gesichtshälfte unter dem Gejohle der Umstehenden mein Werk weg. Und das, obwohl er selbst gestehen musste, dass ich ihn gut getroffen hatte. Oder gerade deswegen?

Als Joseph nun abgereist war, fing ich an, fürchterlich zu schmachten. Auch früher war mir durchaus bewusst, dass die Welt direkt hinter unseren Bergen nicht zu Ende war, dass es große Städte gab, und dass man in dieser Welt einiges mehr tun könne, als Ziegen zu hüten, in der Erde zu wühlen oder darüber zu grübeln, worüber sich die Schulen von Hillel und Shammai nicht einigen konnten. Und so verfestigte sich das Gefühl in mir: Ich muss weg von hier.

Dieses Gefühl trug endgültig den Sieg davon an dem Tag, an dem mich der unverwüstliche Veteran der Hasmonäischen Kriege Kaleb mit seiner Enkeltochter erwischte, und zwar ausgerechnet in dem höchst schöpferischen Moment, als ich die frühreife Dina-Calliope in Ton modellierte. Als Aphrodite Callipigia, die mit einer lasziven Geste ihren Chiton abwirft. Um bei der Wahrheit zu bleiben, muss ich hinzufügen, er hatte seinen Augen nicht sofort getraut. Vermutlich, weil ich Dina etwas abrundete und ihre spitzen Brüstchen ein wenig schwerer und präsenter gemacht hatte, ähnlich denen von Kalebs Schwiegertochter – dem Objekt stiller Begierde des gesamten Anus Mundi.

Zunächst hatte er, wie ich bereits sagte, seinen Augen nicht getraut. Als ihm aber klar wurde, dass seine Augen für das, was sie sahen, nichts konnten, schrie er auf und ging zu einer wütenden Attacke über, indem er versuchte, mich mit einer Hand zu fassen zu kriegen, während er mit der zweiten gleichzeitig nach meinem Werk zu greifen versuchte, zornig wie Marduk höchstpersönlich.

Dina schnappte sich flink ihren Chiton und entschwand gerade noch rechtzeitig, bevor der alte Dummkopf mit seinem Geschrei alle Nachbarn über die kostenlose Vorstellung in Kenntnis setzte. Der Skandal war perfekt, und unsere Klatschmäuler hatten ihre Freude daran.

Die, die mich noch irgendwie mochten, schauten mich nur noch kopfschüttelnd an, und andere … ach, lassen wir das lieber … An Kaleb habe ich mich später gerächt: Bevor ich das Dorf verlassen habe, bemalte ich die Wände seines Hauses mit Wasserfarben, als wäre es Zaraat, der Aussatz. Worauf unser ehrwürdiger, unter Altersschwachsinn leidender Kohen über das Haus die Quarantäne verhängte. Bis irgendwann der langersehnte Regen den falschen Zaraat von den Wänden spülte.

Diese Farben übrigens habe ich bei einem reisenden und sehr hungrigen Händler erstanden. Im Tausch gegen eine halbtote Ziege desselben Kaleb, was man durchaus als ausgleichende Gerechtigkeit verstehen darf. Den Händler verschlug es in unsere Gegend, weil irgendein Witzbold ihm erzählt hatte, bei uns herrsche großer Mangel an Künstlermaterialien. Eigentlich war das nicht mal gelogen, Künstlermaterialien waren bei uns wirklich rar. Was sollten die Ziegenhirten und Köhler damit auch anfangen …

Also, was tun? Mein Renommee hatte Kaleb, der alte Idiot, vollends ruiniert. Und die Familiensituation war auch kompliziert. Ich wohnte zu der Zeit im Haus meiner lautkehligen Tante, der Schwester meines verstorbenen Vaters, und ihres Mannes Motti, eines harmlosen und wortkargen Köhlers. Als junger Mann hatte er auch gewisse künstlerische Ambitionen gehabt. Er dichtete. Der Höhepunkt seines Schaffens war ein erotisches Poem in Aramäisch, eine Mischung aus dem Lied der Lieder und Obszönitäten römischer Lyrik, das selbst den alten Soldaten Kaleb jedes Mal wie einen Jungen erröten ließ, wenn er es am Freitagabend mit seiner krächzenden Stimme in der Mikwe deklamierte:

… Oh, wie erhebt er sein Haupt von staub’gen Knien,

Ziel aller Bestrebungen zwischen den Falten erahnend …

Aber Motti hatte richtig Pech. Als sein noch zarter literarischer Ruhm bis zu den Ohren seiner Eltern – des düsteren Köhlers Abraham und der energischen Hebamme Malka – vordrang, beeilten sie sich, ihn mit meiner damals noch jungen, aber bereits lautkehligen Tante Geula zu verheiraten, und brachten ihn im Familiengeschäft unter. Der blühende Körper meiner Tante erstickte schnell alle literarischen Ambitionen, und einsetzender Kindersegen entsorgte sie ein für allemal. Und selbst wenn ich mit seinem stillschweigenden Mitgefühl rechnen konnte, meine Tante war fest entschlossen, den bewährten Weg einzuschlagen und auch mich schleunigst zu verheiraten. Mit Dina natürlich. Nach dem Motto „als Ehrenmann bist du nun verpflichtet … Und Familienbetrieb ist auch nicht zu verachten …“ Und zungeschnalzend sagte sie: „Schau, was für eine Blüte du bekommen würdest – ein Pfirsich von einem Mädchen!“ Und wieder schnalzte die Zunge, als rinne ihr tatsächlich Pfirsichsaft übers Kinn. Ich wollte aber keinen Pfirsich haben. Gegen Dina persönlich hatte ich eigentlich nichts, obgleich der dunkle Schatten über ihrer Oberlippe eine für meinen Geschmack übertriebene Entschlossenheit und ein cholerisches Temperament versprach. Aber ich hätte mir wahrlich eine andere angeheiratete Verwandtschaft gewünscht als den penetranten alten Dummkopf Kaleb. Mottis Beispiel war auch nicht gerade dazu angetan, mir meine Aussichten zu versüßen – lieber blieb ich ein einfacher Ziegenhirt, dafür aber tagaus tagein an der frischen Luft, als dass ich Köhler würde. Nur über meine Leiche! Was tun also? Sollte ich vielleicht tatsächlich von der Einladung Joseph ben Chaims Gebrauch machen und mich zu ihm nach Alexandria begeben? Der Gedanke gefiel mir zusehends. Einstweilen zog ich jedoch mit der von mir betreuten Ziegenherde in die Berge, um abzuwarten, bis sich der Skandal gelegt hatte, und um weitere Pläne zu schmieden. Und um zu träumen.

Krokodilopolis Roman Von Pavel Feinstein gebunden, 224 Seiten, 36 Zeichnungen Hirmer Verlag € 19,90